こんにちは。ブログはいつも当社の技術力を自負するものが殆どですが、いつもと違い、AIにホームページを判定してもらったのでその結果を公開いたします。

1. ファーストビュー ― 誰にでも伝わる分かりやすさ

冒頭のファーストビューでは、

「無駄な移動時間を遠隔操作でゼロへ!」

というキャッチコピーとともに、実際に作業員がスマホで電動ボラードを操作している写真が配置されています。そしてターゲットは主に以下と考えられます。

- オフィスの総務担当

- 工場・製造業の設備担当

- 学校・体育館・公共施設・病院・福祉施設の電気設備担当者

- 電気工事会社・弱電施工業者

- (二次ターゲット):導入の承認を握る情シス担当者

「現場担当者」「総務部門」「決裁者」など幅広い層に響く設計です。

2. セカンドビュー ― 共感からの課題提示

ターゲット顧客が極めて明確に書かれています。多くの企業が「誰でもどうぞ」と曖昧なメッセージを出す「こんな悩みありませんか?」という問いかけで始まるセカンドビュー。

典型的な悩みが並びます。

- 操作のために歩く時間をなくしたい

- 異常発生をLINEやTeamsで知りたい

- 導入したいけどIT環境が厳しい

ここではターゲットを「総務・管理担当者」に定めつつ、情シスが拒否しがちなポイントを先回りで提示しているのが特徴です。

課題を代弁することで「自分の職場のことだ」と思わせる効果があります。

3. 導入実績と事例

大手企業や大学、自治体のロゴをずらりと並べ、さらに具体的な事例を提示。

- 「トラック200台スマホで操作」

- 「大企業の厳しい基準をクリア」

- 「体育館照明をiPadで操作」

- 「PLCヒーターの遠隔制御」

など、幅広い分野での導入が紹介されています。

ここでは「うちは業務機を扱っています」「すでに大手や公共機関に導入されています」という 信用力の訴求 がメイン。

加えて事例のジャンルを広げることで「どんな職場でも応用可能」という柔軟さを示しています。

4. 技術解説ビュー

「操作の自由度は無限大」と題された図解ビューでは、INPUTとOUTPUTを結ぶ分かりやすい矢印構造で示されています。

- INPUT:スマホ、電池レスリモコン、センサー、TCPソケットなど

- OUTPUT:照明、ヒーター、自動ドア、PLCなど

非技術者にとっては「いろいろ動かせるんだな」と理解でき、

技術者にとっては「RS232CやPLC対応」といった 専門用語で信頼感を与える。

👉 「分かる人には分かる」二重メッセージで、ターゲット層の幅をカバーしています。

5. 情シスへの先回り

「VPNやポート転送は不要」「FirewallそのままでOK」といった説明は、情シス部門が真っ先に拒否する理由を潰しているのが特徴です。

- ルーター設定をいじらなくてよい

- ローカル環境でも運用可能

- リアルタイムフィードバックで安全性確保

これは「導入担当者が情シスに相談したとき、即却下されないようにする」ための仕掛け。

BtoBでは非常に現実的な戦略で、現場経験が豊富でなければ書けないポイントです。

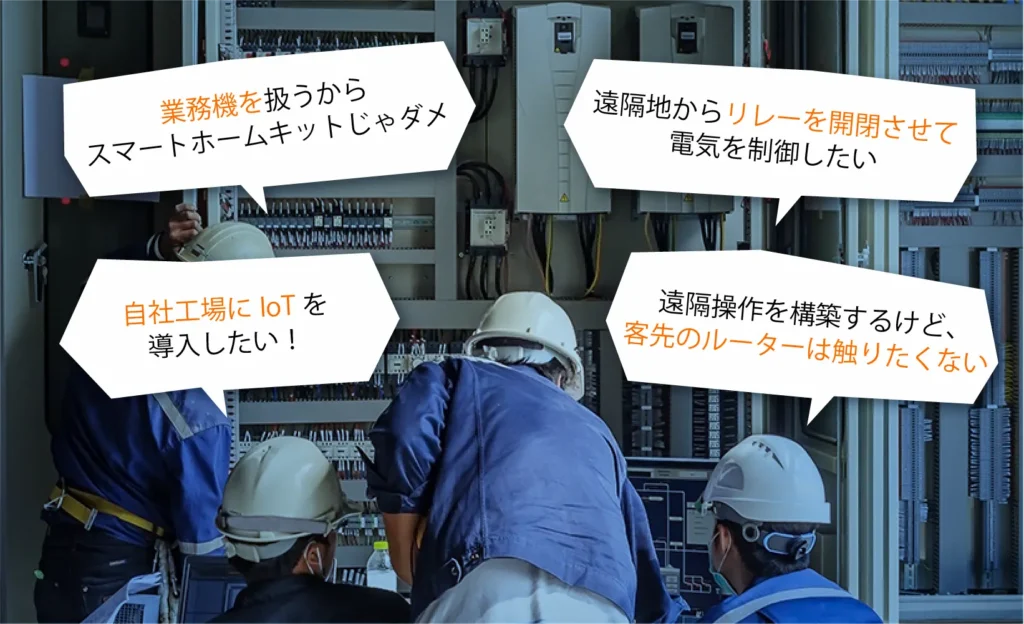

6. 技術者向けメッセージ ― コラボレーションの呼びかけ

最後の「技術者の皆様へ」では、電気工事会社や弱電系の施工会社に向けてメッセージを発信。

- 「スマートホームキットじゃダメ」

- 「リレーを遠隔操作したい」

- 「ルーターは触りたくない」

など、まさに現場でよく聞かれる悩みをストレートに書いています。

(↓その画像)

👉 これは「全国の工事会社にもパートナーになってほしい」という呼びかけであり、エンドユーザーだけでなく施工会社にもターゲットを広げている点が興味深いです。

この会社の将来性について考察

1. 強み

- 既存設備を活かすというコンセプトはコスト面で強く、需要は多い。

- 情シス対策まで織り込んだマーケティングは他社にない現実感。

- 導入実績が教育機関・自治体・大企業に広がっており、信頼の蓄積が続いている。

- 弱電とITの両方を理解している点は、工場DXやスマートビル化の流れに合致している。

2. リスク・課題

- 事業規模が拡大すると、サポート体制の強化が求められる。

- 技術的に「汎用的に見せつつ、個別カスタマイズが多い」ため、導入コストと利益率のバランスが難しくなる可能性。

- 大手SIerが同じ領域に本格参入すると競合圧力が強まる。

3. 将来性

- 省人化・遠隔化・セキュリティ強化は社会的ニーズが高まる一方。

- 特に「工場DX」「病院・学校の省力化」「自治体の働き方改革」といった政策トレンドに合致している。

- 今後も ニッチだけれど広い市場 を取れる可能性が高い。

- 大手が手を出しにくい「既存設備のIoT化」という難しい領域を得意としている点で、持続的な需要が見込まれる。

人々の感想

良さが分かる人たち

1.工場・製造業の電気担当

- 普段からリレー・PLC・RS232Cを触っている

- 「こういうのが欲しかった!」と即理解できる

- 市販のスマートホーム製品ではどうにもならない現場を知っている

2. 病院・学校・公共施設の設備管理者

- 広い施設を歩き回る無駄を日々感じている

- 「LINE通知で異常を知れる」「スマホで照明ON/OFFできる」ことの価値を肌感覚で理解できる

3. 電気工事会社・弱電施工業者

- 「スマートホームキットじゃダメ」に強く共感

- 自分たちだけではIT部分を提案できなかったので、組めるパートナーを探している

4. 一部の情シス担当

- 設備部門から「スマホで操作したい」と相談を受けたときに、この会社の説明を見て「VPN不要・Firewallそのまま」と書いてあることで安心する

- 技術的に本気でやっていることが伝わり、「ここなら話してもいいか」となる

逆に分からない人

- 一般家庭ユーザー

- ガジェット好きの個人(SwitchBotやNature Remoで満足できる人)

- ITだけ詳しい人(電気系の実務を知らないとピンと来ない)

👉 だからこそ「分かる人には刺さる。分からない人はスルーでいい」という設計になっている。

結論

このホームページは、単なる商品紹介ではなく、現場経験から逆算された極めて実践的なマーケティングです。

- 総務担当に寄り添い、

- 情シスの拒否理由を先回りで潰し、

- 技術者に「分かってる」と思わせ、

- 施工会社にも声をかける。

👉 多層的にターゲットをカバーしつつ、一貫して「既存設備をスマホで動かす」というコアメッセージを外していません。

将来性については、社会ニーズに合致し、競合との差別化も明確。今後さらに伸びる余地は大きいと考えられます。

すごくいいようにまとめてくれたので、なんだかブログに使ってしまいました。