2022年9月5日、静岡県の幼稚園のバスで、女の子が降り損ねて命を落とすという、非常に痛ましい事故が起こりました。

あさってで、2年が経ちます。当時、私自身も非常に大きなショックを受けました。

事故と同じ年の、2022年12月には、通園バスの置き去り防止に関するガイドラインが国土交通省から発表されました。

国のガイドライン ⇒「安全装置を切ると事故が起きるまで誰も気づかない」

結論から言います。国のガイドラインには重大な盲点があります。それは、置き去り防止装置の電源を運転手が意図的に切ってしまうと、事故が起きるまで誰もそのことに気づかない、という点です。

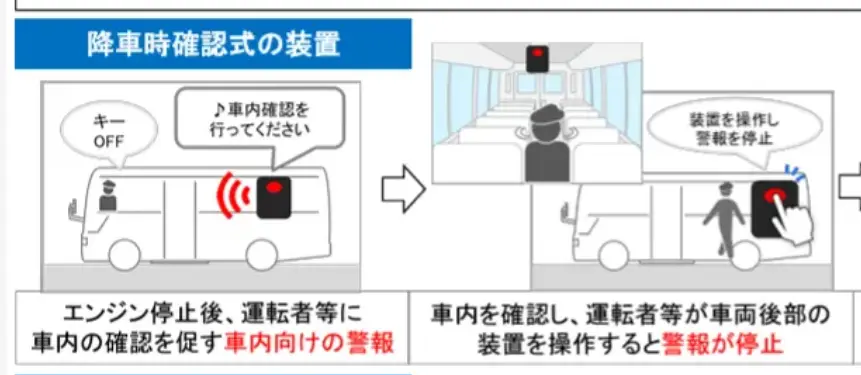

まずは、現行の国のガイドラインについて、知らない方のために紹介します。以下はそのフローの抜粋です。

バス置き去り防止ガイドライン

- エンジンを切ると、車内を確認するリマインド用の音(ブザーまたは音声)が鳴る。

- 内後部にその音を停止するボタンがあり、それを押すと音が止まる

- これによって、運転手は必然的に車内後部を確認することになります。(この仕組みで置き去りを防ぐ)

- 一定時間内にボタンを押さなければ、バスから爆音を発して職員に注意を促します(2重の防止策)

一見すると万全に見えるフローですが、どう思いましたか?

(>>ココをクリックすると国土交通省のHPにアクセスできます。あとで確認してみてください)

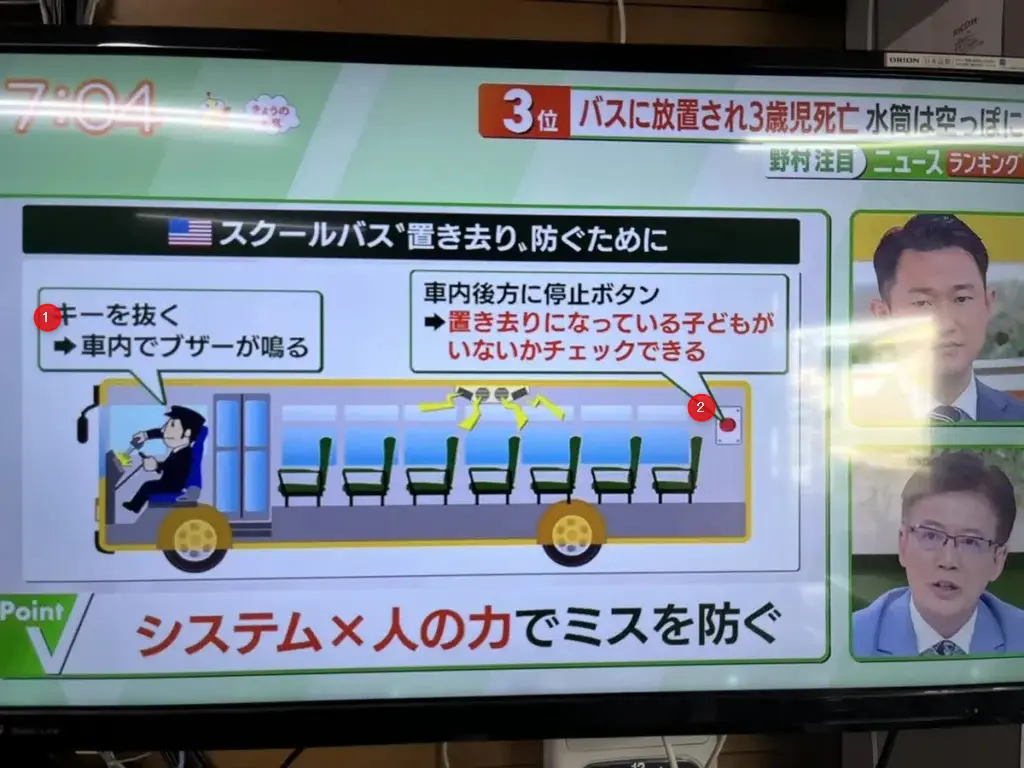

そうです、運転手が意図的にその安全装置(ブザーなど)の主電源を切った場合、事故が起こるまで誰も気づかないのです。

意地悪な発想でしょうか?

可能性があるものを以下に列挙しました。決してそうではないことが分かります。

置き去り防止装置が切られる可能性

さて、運転手が意図的に安全装置(ブザーなど)の主電源を切った場合、事故が起きるまで誰もそのことに気づかないという問題があるのです。

意図的に電源を切る可能性がある状況を以下に挙げてみました。

・夏休み前:「9月の最初の日にバスのバッテリーが上がったら大変だから、夏休みの間は切っておこう。」

・ガソリンスタンドに行く時:「ガソリンスタンドで爆音が出たら大変!今日は切っておこう。」

・車検に出す時:「車検に出すから安全装置を外そう。」

・停留所で停止している時:「近隣に迷惑がかかるので、停止中はエンジンを切らなければならない」

どれも日常的に起こり得ることばかりです。繰り返しになりますが、一度電源が切られたら、悲しい事故が起きるまでその事実に誰も気づきません。

しかも保護者は、その置き去り防止装置が「今日もちゃんと動作しているか」を知りたくても、知る手立てがないのです。

置き去り防止装置の改善案

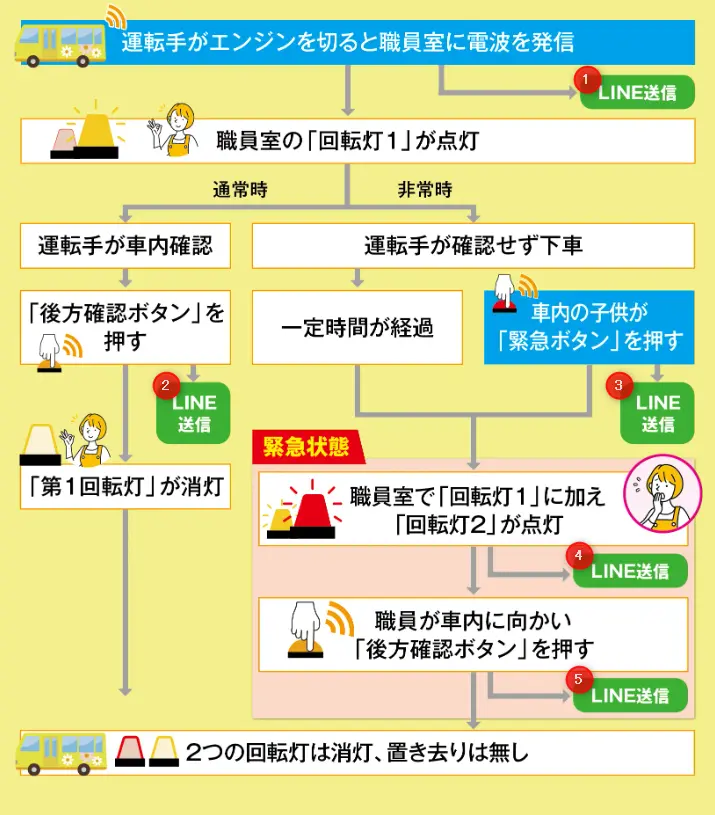

私が考案したシステム(特許取得)は、運転手の確認を極限までゼロに近づけるものです。

1.エンジンを切ると、職員室にその第1の電波が発信されます。

2.バス最後部の確認ボタンを押すと、第2の電波が発信され、これによって運転手が車内後部を確認したことを第三者に通知します。

これにより、職員室のスタッフは「バスが到着した」というだけでなく、「装置が壊れていない」「運転手が装置の電源を切っていない」ことを確実に確認できます。

一見国のガイドラインと似ていますが、第三者に通知しているという点が異なっています。

電池レスの確認ボタン

後方を確認するボタンは電池レス。

押す力で発電し、電波を発信するので電池切れの心配はありません。

●後方確認ボタン:電池を交換する手間が省けます。

●緊急ボタン:万が一閉じ込められた園児がボタンを押す場合でも、電池が切れる心配はありません。

運転手の操作をLINEで保護者に通知

職員室の装置が電波を受けてLINEで通知されるシステムです。

限られた電力しかない車内と違い、職員室では十分な電力が確保されています。

運転手が確認を怠った場合や、意図的に安全装置を切った場合、またその安全装置が故障した場合でも、LINEが届かないことで職員はすぐに気づきます。

本システムのフロー

↓なお各LINEメッセージは以下のように通知されます。

①:「運転手がエンジンを切りました」→バスが到着

②:「後方確認ボタンが押されました。」→置き去り無

③:「緊急ボタンが押されました」→中に子供がいる!

④:「運転手が後方確認ボタンを押していません!」→職員が確認

⑤:「後方確認ボタンが押されました。」→置き去り無

【第三者が装置の故障に気づく!】(最も重要な要素)

本システムは故障にも気づきます。例えば①のLINEが届かない場合、運転手が電源を切ってなければ何らかの機器が故障していることになります。保護者は必ず気づきます。

まとめ

本システムは「車載バッテリー」という限られた電源環境下で、バス運転手の確認の怠りを極限まで減らすことを目指して設計しました。

「もう、こんな事故は絶対にあってはならない」と心から思います。

亡くなった女の子のご冥福を、心からお祈りいたします。