「スマートホームは、いよいよ本格普及の時代へ!」この言葉を、私たちは一体何度耳にしたでしょうか。しかし現実には、期待されたほどの普及は進んでいません。

多くの記事は「日本は家電メーカーが多いから規格が統一できない。」といった技術的なことが書かれています。それも一理あるかもしれませんが、私はそれだけではないと考えています。

以下ざっと並べました。

スマートホームが普及しない理由

- 既存の技術で事足りている。(照明は人感センサー、エアコンはインバーター)

- 便利性よりもホビー化している(DIY)

- コストが見合わない

- 規格がバラバラ

- 安かろうと「そもそも必要ない。」という人が多数?

しかし私はそれ以外でない「手離れの悪さ」にあると表っているのです。

1. 「2極化」する市場

スマートホーム市場は、大きく2つの層に二極化しつつあります。

1.DIY愛好家層

1つは、スイッチボットのような手軽な製品を楽しむ「DIY愛好家層」。彼らは、自分自身で設定や連携を試行錯誤する過程を楽しんでいます。しかし、これは一般大衆向けの市場ではありません。

2. 専門業者が設計するスマートホーム

もう1つは、新築時に設計段階から組み込む家全体をスマートホーム化する本格的なシステム。

これは単にスマートライトやスマートスイッチをかき集めただけでは成立しません。

いざ導入となると、さまざまなハードルがあることに気づきます。結果どうしても富裕層向けがターゲットになっているというのが市場の現状です。

アケルンのような、スマートロックは、スマートホームというより「玄関をロック」という独立したカテゴリーになるため、この記事では論じないことにしました。

なぜ高価になるのか?

まず、単純に機器のコストだけでなく、専門的な設計・施工費用やアフターメンテナンスが含まれています。

スマートホームを構築するには「電気」「電気制御」「IT技術」これらの知識が必要です。なのでそれらに特化した会社に依頼することもあります。

そして次から次へと出てくるお客様からの「新築だからやりたい」を咀嚼しては提案を繰り返すため、工事の前から膨大な手間がかかるのです。

2. 導入後の3つの「あるある」

スマートホームは、引き渡し後のトラブル対応に、担当者は対応を追われます。

アップデートしたら使えない問題

ある日突然のOSやアプリのアップデートで設定がリセットされたり、連携機能が使えなくなったりするトラブルは多々あるのは周知の事実です。そのたびに、「使えないじゃないか!」というお客様からの電話が鳴り、現場は対応に追われます。

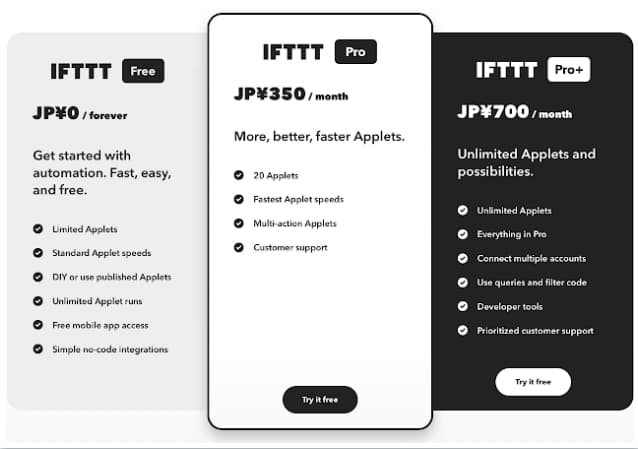

サービスの有料化・終了問題

便利だった連携サービス「IFTTT」がいつの間にか有料化したり、メーカー独自のサービスが終了したりすることも頻繁に起こります。これによって、お客様が期待した機能が使えなくなり、住宅会社への不信感につながることもあります。

原因がルーター問題

お客様から「動かない!」と連絡が入った際、実はスマートホーム機器ではなく、ルーターやWi-Fiの不調が原因だった、というケースは非常に多いです。専門知識が必要なため、トラブル対応はさらに複雑になります。 このように、住宅会社にとってスマートホームは、売れば売るほど、トラブル対応の電話が鳴りやまない、利益を圧迫する存在になりかねません。

3. そもそも今の家電はスマホと連携しなくても十分賢い

本当の話ですが「スマートホーム」と聞くだけで、鏡に体を当てただけでその日に似合う服が出てきたり、家に入るだけで心が安らぐ音楽が自動的に流れたりするような、超最新の技術を想像する人が一定数います。

しかし、現在のスマートホームは、ほとんどが「リモコンの延長」にすぎません。

更に皮肉なことに、

・最近のエアコンは25℃に設定すると、それを維持しようとする「賢さ」をもっています。

・LED照明は言わずもがな、それ自体が省エネ。ON/OFFしても節電は効果薄。

このように、住宅会社が差別化を図りたい「節電」や「利便性」という価値が、すでに機器側に備わっているため、多くの消費者にとって魅力を感じにくいのです。

4. 現場の営業マンは疲弊しているが本音

悲観的に聞こえるかもしれませんが、これが住宅業界の現実です。

現場の営業マンは、住宅の構造、断熱性能、ゼッチ、太陽光、補助金制度…。日々変わる制度や商品に追いつくだけでも精一杯です。

正直なところ「スマートホーム?勘弁してくれ(泣)。」と感じる営業マンは少なくないはずです。

このような温度差や負担感が、スマートホームの普及における隠れたハードルになっているのです。。

5. 「車を売る」と「家を売る」は手離れがまったく違う

車の場合、運転する人も決まっており、設定を都度変える必要はほとんどありません。 4,5年経って買った当時は最新だった技術が見劣りしてもありがたいことに買い替えてくれます。

利用者も運転免許証を持った人に限ります。

しかし、家は違います。 家族構成も年齢も生活スタイルもバラバラな人が、同じ空間で暮らしています。それぞれの好みに合わせた設定を誰かが管理し、トラブルがあれば永久に対応しなければならないのです。

まとめ

もし本当にスマートホームが手離れのいい巨大マーケティングとして成立するのであれば、GoogleやAmazonのような巨大企業が、家そのものを建てる事業に参入しているはずでは?というのが私の考えです。

しかし現状、彼らは家そのものではなく、様々な製品をつなぐ「プラットフォーム」の提供に注力しています。これは、住宅の引き渡し後も続く、煩雑なメンテナンスやサポートから距離を置くための、賢明な戦略だと言えるでしょう。 スマートホームの普及には、技術の進化だけでなく、ビジネスモデルと現場の疲弊という、根本的な課題を解決することが不可欠なのかもしれません。